引伸機露光の手順 (モノクロ・カラー)

♪ Won't Be Long (by Aretha Franklin)

--- 露光の失敗は何度もやり直せるので、満足いくまでリベンジしよう

撮影時に「絞り・シャッタースピード・フィルム感度」で露出を調整したわけですが、プリント時も同様に「絞り・露光秒数・印画紙感度」で

印画紙へ適切な露光を行います。

ただプリント時が撮影時と異なるのは、モノクロではコントラストの変化ができ、カラーでは色合いを自由に変化させることができることにあります。

引伸機での作業では、

・モノクロ多諧調印画紙では【露光秒数とコントラスト】

・カラー印画紙では【露光秒数と色合い】

を求める作業になるということなんです。

コントラストや色合いを変化させることができることで、プリント作業には自由度の多いところが面白くもあり難しいところでもあります。

ここでは、プリント時の露光についてのみ書いています。

プリント作業全体の流れを知りたい場合は、それぞれモノクロプリントページと

カラープリントページを御覧くださいませ。

【フィルムセットから露光まで】

単にネガキャリアにフィルムを挟むだけですが、ここで注意したいのがチリ・ホコリ対策です。

ホコリの無い部屋で行える人は稀でしょうから、何らかの対策が必要になります。普通はブロアだけしている人も多いんじゃないでしょうか。

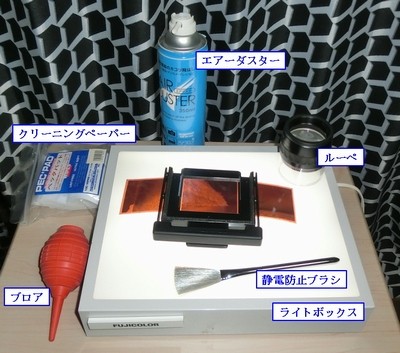

私は下図のような用品を用意してホコリ対策を行っています。

・ライトボックス

・ルーペ(5x倍率ぐらい)

・エアーダスター(缶タイプ)

・静電防止ブラシ(プラモデル用)

・ブロア

・クリーニングペーパー

ネガキャリアやフィルムのホコリは、プラモデル用の静電防止ブラシで払うようにして、ネガキャリアにセット後は仕上げにエアーダスターを

使っています。ホコリを払った後の確認は、ライトボックスとルーペでホコリが無いことを確認します。

あと稀ですが、しつこいチリなどはクリーニングペーパーで拭いてホコリを取ることもあります。

ホコリが無いこと確認したら、引伸機にネガキャリアを差し込みます。

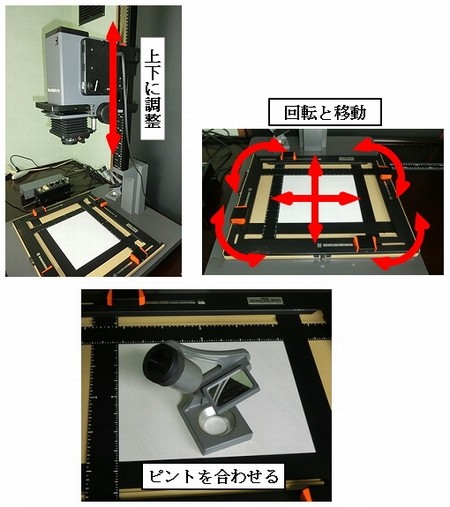

2。イーゼル上の画像を確認する

イーゼルは羽根を調整して引伸ばしたいサイズにしておきます。余白サイズやフィルムの縦横比で好みに合わせてください。

(私が、120フィルム6x7判を六切[8x10inch]印画紙にプリントするときは、7x8.4inchの大きさにイーゼル羽根をセットしています)

引伸レンズを一番低い数値(開放)の絞り値にし、できれば引伸機のダイクロック値(カラー・モノクロ多諧調)も一番明るい数値にしておきます。

不要な印画紙(失敗した印画紙など)の白い面をイーゼルにセットします。

そして照明は安全光のみにし、引伸ばしタイマーをフォーカスモード(タイマーに関係なく露光するモード)にしてスイッチをONにすると、

引伸機から光が照らされフィルムの像が印画紙に照らされます。

印画紙に写った画像から引伸機ヘッドの上下移動で露光する範囲を調整します。その際、目視で構いませんのである程度ピントが合う状態に

して調整確認する必要があります。いつも同じ大きさで引伸ばすのであれば、引伸機のヘッド部位置を支柱にマークしておく方が良いかもしれません。

大きさがあえば上下左右位置や回転角などをイーゼルを動かして調整し、マイクロフォーカスを覗きながら引伸機のピントノブを回してピントが

合致するように調整します。その後に引伸ばしタイマーのモードをフォーカスモードからタイマーモードに切り替え、不要印画紙を取り除きます。

3。引伸ばしレンズを絞る

2で開放している引伸ばしレンズを、プリントするために高い数値(絞る)の絞り値にします。

では実際どれぐらい絞ればいいんでしょう?

よく引伸ばしレンズ開放絞り値の2・3段ぐらい絞るのが良いとよく言われます。開放F2.8のレンズならF5.6かF8.0ということになります。

(写真の場合ではF4.5のレンズなのでF11にセットしています)

ただ、覆い焼きなど露光中の作業があると露光秒数が短すぎる場合がありますので、そのような場合はもっと絞ってください。

4。ダイクロック値を合わせる

引伸機のダイクロック(カラーのCMY値・モノクロ多諧調の号数)値を合わせます。

ダイクロック搭載ではない引伸機の場合には、モノクロ多諧調用フィルタおよびカラー用フィルタをセットしてください。

最初はどの数値に合わせれば良いかわからないかと思います。

モノクロ多諧調なら2号ぐらい、カラーでは印画紙の箱に記述されているならその数値を参考にそうでないなら C=0, M=50, Y=60 ぐらい

から調整すればいかがでしょうか。

5。引伸ばしタイマーの露光秒数を合わせる

露光秒数は印画紙サイズや絞り値によって大きく変わりますので、この秒数からとは一概には言えないです。

私はテストプリントの六切サイズで絞り値F22にテストスケールを置いて40~60秒ぐらいでしょうか。(テストスケール用ですのでかなり

濃い目になるかと思います)

6。印画紙への露光作業

部屋の照明が消えていることを確認し(安全光はOK)、印画紙を袋から1枚取り出してイーゼルにセットします。

その際、印画紙の袋などはきちんと遮光されていることを必ず確認します。

そして、イーゼルにセットされた印画紙に対してエアーダスターでチリなどを払います。

引伸ばしタイマーをONにして露光します。

7。各処理の手順に進みます

暗室状態のまま、モノクロの皿現像では現像液のバットに印画紙を入れ、カラーでは現像ドラムに入れて蓋をし発色現像液の

処理に進みます。

各処理であるモノクロプリントページ・カラープリントページに戻って液処理を行ってください。

【モノクロ多諧調印画紙での露光調整の仕方】

テストプリントでは試行錯誤して好みのプリントに仕上げます。

号数紙では【露光秒数】、多諧調紙では【コントラスト+露光秒数】の適正値を得る作業が必要です。

号数紙ではコントラスト一定ですので、コントラスト変更するには号数紙変更か現像液変更により適正値を得ることとなります。

ここでは私のモノクロ多諧調紙での方法を記述します。(あくまで私の方法なのであなたの最適な方法を構築くださいませ)

1。調子をフィルム画像で確認する

まず、プリントしたいフィルムのコマを選択したのち、そのコマの状態を確認します。

私は確認にはフィルムスキャンされたPC上での画像で確認していますが、そのコマが軟調あるいは硬調な状態なのかを大まかに

把握します。

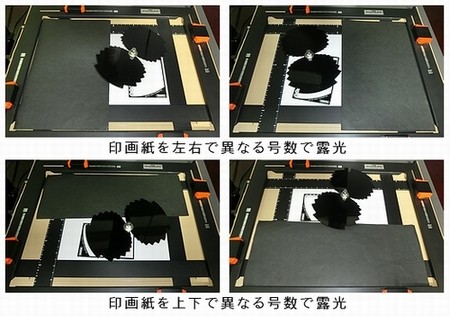

2。テストスケールを使用して印画紙の半分づつを異なる号数で露光する

露光を行う際に、印画紙の半分を黒紙で覆ってテストスケールを置いて露光ということを、両半分に対して分けて行います。

ここでのポイントは、写真の内容によって左右あるいは上下で分けるのですが、その際に暗部を数値の高い(硬調な)号数で焼き、明部を

数値の低い(軟調な)号数で焼くようにします。例として2号ぐらいだと予想したネガに対して、暗部の半分は3号で明部の半分は1号で

焼くといったことです。

露光範囲を半分づつにしているのは単に印画紙の節約のためですので、気にせずに使える人は1枚ごとにしても構わないです。

3。現像液処理などをして確認する

現像液などの処理をして結果を見ます。

そのときに暗部の描写と明部の描写を見て、設定したい号数を求めます。

と同じく、テストスケールで示された割合から秒数を求めます。

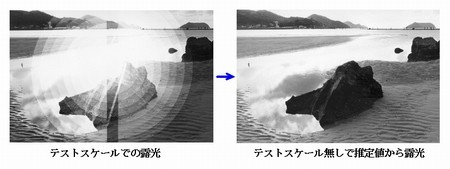

4。テストスケール無しで露光する

では号数も秒数も求まりましたので、テストスケール無しで露光してみましょう。

その結果描写に不満があれば、微調整して最適な号数と秒数を求めてみてください。

※。Split grade printing

軟調露光と硬調露光を1つの印画紙に対して行って、軟らかな描写を維持しつつ引き締まった写真にすることを

目的とする方法です。

スプリットグレードプリント法や分割階調プリント法と呼ばれていますが、やり方として2の作業時に00号(0号よりさらに軟調)と5号で行います。

そして印画紙の結果からそれぞれ00号露光秒数と5号露光秒数を求めます。ただ、2回露光する際に00号の暗部描写と5号の描写

が重なってより濃くなることから、5号露光時には00号からの割引率秒数を引いた値を露光するようにします。

割引率はだいたい15%~20%だと思われますが、私は16%を使っています。例えばテストスケールでプリントされた印画紙から、

・00号 - 10sec

・5号 - 12sec

と求まったときには、

・00号 - 10sec

・5号 - (12sec - 0.16 * 10sec) = 10.4sec

と求まった秒数で2回露光するわけです。意外と簡単にできますので試してみてください。

別に00号と5号の組み合わせだけでなく、写真によってその他の組み合わせなどしてみてもいいでしょう。その時は割引率は変わり

ますので調整ください。

【カラー印画紙での露光調整の仕方】

テストプリントでは試行錯誤して好みのプリントに仕上げます。

カラー印画紙では【色合い+露光秒数】の適正値を得る作業が必要です。

少し長くなりますが、前置きとして書かせてもらいます。

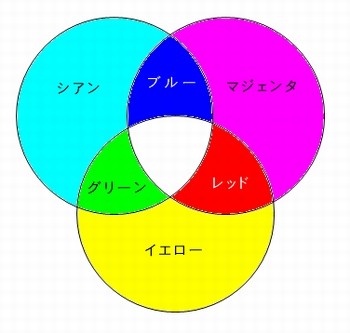

カラー印画紙では、色調整でかなり悩むかと思います。色調整をしているCMY(シアン・マジェンタ・イエロー)値は3種(実際は

C値は通常使わないので2種)あり、MY値だけですべての色合いを調整できるようになっているのです。

そのような条件下で、色々なシチュエーションで撮影したフィルムの1コマから、その撮影したときの適正な色合いを再現する

必要があるわけです。その色合い調整の組み合わせを列挙しますと、

| プリントした画像 | 色調整すべき方向 |

|---|---|

| シアン(水色)が強い | M値Y値を減らす |

| ブルー(青色)が強い | Y値を減らす |

| マジェンタ(濃い桃色)が強い | M値増やす |

| レッド(赤色)が強い | M値Y値を増やす |

| イエロー(黄色)が強い | Y値を増やす |

| グリーン(緑色)が強い | M値を減らす |

っというようになっており、光の3原色に基づいているわけです。

色合いの調整はMY値をプラスマイナスして調整するわけなのですが、その調整範囲はカラーチャートとにらめっこして決めるわけです。

軽い色の偏りであれば-10,-5~+5,+10の範囲で、大きく変える必要があれば-20~+20以上変える必要があるかもしれないです。

色調整のMY値を変化させると露光秒数も変える必要があります。MY値の濃度が変わるから当然と言えば当然なんですが...

そこで発生する露光秒数の調整は、MY値を変化させたときには差分トータル値の半分の割合(%)を露光値に足したり引いたりすれば、

おおよその露光秒数になります。例えば、Mを+10,Yを+10した場合には差分トータル値は+20になりますので、その半分の+10%分を

露光秒数値に足してやれば良いことになります。作業中でのMY値と露光秒数の関係を憶えておいてください。

ではカラープリント時での私が行っている露光方法を2パターン(+追記分1パターン)で記述してみます。

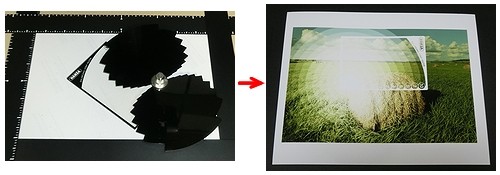

1。普通のカラープリントの方法

印画紙をイーゼルにセットした後に、テストスケールを配置して露光します。テストスケール使用前提ですので、少し長めに露光します。

発色現像液処理などをして確認するのですが、そのときに重要なのは色合いです。色の偏りが無いようにカラーチャートを見て調整する

MY値を決めます。っと同時にテストスケールからの露光秒数を決めますが、その際にMY値による変動値があれば上記計算によって

露光秒数も増減させてください。

たとえばテストプリントを設定した時のCMY値は(C=0,M=50,Y=60)で、プリントした画像をカラーチャートと見比べて、M値+10,Y値+6で、

プリントからの露光秒数を7sと決めた場合、

再露光時のCMY値は、C=0, M=60, Y=66

露光秒数は、MY値の差分が+16でその半分である約8%を、決めた露光秒数の7sに足すと、7s * 1.08 = 約7.6sが再露光秒数となります。

上記数値が決まりましたら、CMY値(C=0, M=60, Y=66)・露光秒数7.6sで再露光を行ってみます。

再露光しても調整が必要であれば、後は微調整だけですのでMY値を微小に変化させてみてくださいませ。

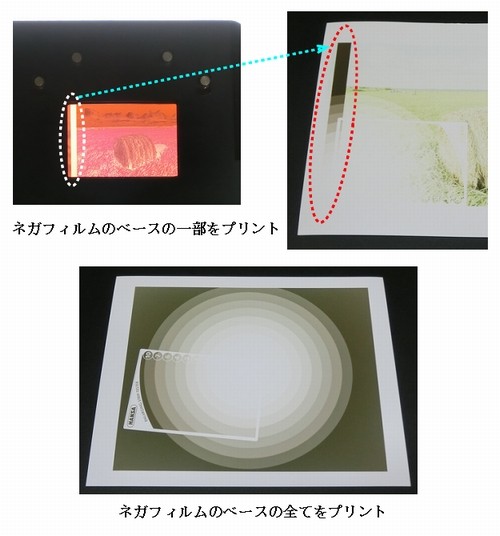

2。特殊なカラープリントの方法

上記の普通のカラープリントの方法で行ってみても、全然色合いが合わなくて本来の色というものがわからなくなってしまった場合には、

カラーネガフィルムのベース色を基準にするのも良いかと思います。カラーネガの色合いを難しくしているのがカラーネガフィルムの

ベース色であるオレンジ色の偏りが関わっているからです。ですのでこのベース色を色の偏りの無いモノクロ状態にもっていければ

プリントの方も色合いが合うようになります。ただ、ベース色はフィルムの種類や現像プロセスなどによって変わりますので、

全く同じと言うのは1本のフィルム上でしか存在しないと思っていた方がいいです。

っで、そのやり方はベース色を調整するためにネガキャリアにフィルムをセットするときにベース色がわかるようにフィルムを少し移動

してセットします。そして露光秒数は通常の1/5ぐらい短くしてテストスケールを置いて露光します。

このベース部分がモノクロのグレイ諧調になるようにCMY値を調整にするわけです。(上図例の「ネガフィルムのベースの一部をプリント」参照)

この場合は本来黒色になるものを露光を減らしてプリントしているため、実露光秒数が読み取れないので露光秒数は再度測る必要があります。

これら記述した方法では撮影後でのフィルムを前提に書きましたが、理想的には撮影時にフィルムを換えた1枚目に必ず、グレイカードを写すかグレイになる

フィルタをつけて1枚だけ撮るようにしておけば、それを基準にすれば良いので露光秒数も短くせずに済み、CMY値と露光秒数を測れることとなります。

(上図例の「ネガフィルムのベースの全てをプリント」参照。ちなみにこの画像とカラーチャートからY+10に設定値を変更すると色合いが合いました)

これらの方法は、『ネガフィルムベース色=モノクログレイ色延長の黒色』ということで色合わせしています。ただこの方法は、結構微妙な色合いから判断するので厳密な

カラーチャートを購入しておく方がいいでしょう。また、撮影時に露光不足や露光過多で写したコマあるいはフィルムのカラーバランスが崩れるほどの

長時間露光したものは、求まったCMY値からさらに調整する必要がありますので注意ください。

3。カラープリント用テストスケールを用いての方法(追記分)

最近存在を知って使いはじめた用品で、LEE製のCOLOURWEBというカラープリント用テストスケールです。(競合品が無いので用品名を明記しました)

これは19分割された領域に分かれていて、それぞれCMYと混合色が10,20,30の10刻み範囲での調整値が示されています。さらに色合いの判断のためにすべての領域は

同じ濃度になるようにしており、簡単にいえばCCフィルタとNDフィルタが合わさっている(実際は1枚)状態と思っていただくとわかりやすいかもしれません。(中心の領域はNDフィルタだけです)

使い方は1と同様に、このカラープリント用テストスケールを配置して濃い目の露光時間(推奨値は1⅓段プラス補正)にして現像処理します。

すると、色合いのカラーリストが印画紙上に現れているわけです。

刻み幅が10ですので再度の微調整は必要になるかと思います。またこの数値は引伸機のダイクロック値とは機種によって必ずしも合うというわけではないことを留意ください。

利点はなんといっても、実際撮った写真上でのカラーリストで色合いの大まかな判断ができるというのが大きいかと思います。もう少し刻み幅が狭ければなお良かったのですが...

注意点としてこれは色合いを合わせるための用品ですので、露光時間は経験値からの予測で設定するか、1で使用しているテストスケールで判断して設定することになります。

あと使い方は違うのですが、普通にプリントされた印画紙をこのカラープリント用テストスケール通して見ることで色合いを求めるということをしてもいいかと思います。

もしこの用品が見つからない場合には、カラープリント用フィルタ(CCフィルタ)を使って同様なものを自作してもいいんじゃないかと思いました。

っということで刻み幅の狭いものがほしかったので、さっそく自作しましたのでこちらのガラクタ箱のページを御覧くださいませ。

どうでしょうか、上手くできましたか?

でも、実際に撮った条件から自分の好みの色に変化させたいですよね...。

そこで自分好みにCMY値を変化させて見ましょう。3の方法であれば印画紙上に現れたカラーリストから好みの色合いを選ぶことができますし、

1と2の方法であれば手元にあるカラーチャートから変化させたい色合いを選んで加減してやれば良いかと思います。なおCMY値を変化させたら濃度で

ある露光秒数も調整してください。

実際カラープリントを手にするとモノクロとは違った感動が待ってますよ...やってみないとわからない気持ちなのでサイト上では伝わらないのが

残念ですけど。

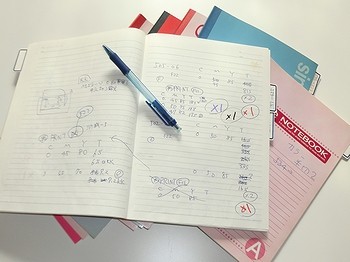

※情報は記録しましょう

露光したときの設定値などは必ずメモ帳などに記録するようにしましょう。

記録する項目として、

・フィルム種類とフィルム番号とコマ番号

・印画紙の銘柄とサイズ

・引伸ばしレンズの絞り値

・モノクロ多諧調では号数値と露光秒数

・カラーではCMY値と露光秒数

・覆い焼き時にはその手順と状態

などを記録しておき、いつでも同じ状態で再現できるように記録します。

こういった項目を記録しておけば、後でプリントに不満があるのがわかった場合や追加のプリントをしたい場合に、

再現と改善ができるようになります。

マメな私ではありませんが、これら情報は必ずプリント作業時に記述するようにしています。