バライタ紙のフラットニングの手順

♪ A Natural Woman (by Aretha Franklin)

--- ドライマウントプレス機はイカ焼き機に似ている

モノクロプリントのバライタ紙でプリントして乾燥させた後ってすごく波打ってるんです。もぅへなへなしててRC紙の乾燥後の

ピシッとした平面状態を見ると、心底羨ましくなってしまいます。

RC紙ではなくバライタ紙を選んだ時点で誰もが陥る罠のような気がします。ではどうすればいいんでしょう...?

私の失敗も含めて例を挙げていきます。

・寝押しあるいは分厚い本やブロッティングペーパーに挟んで平面にしてみる

これって少なくとも私は上手くいきませんでした。完全に乾燥したバライタ紙を挟んでやっても少し平面になった程度で、

波打った感じは解消しませんでした。生乾きの状態が良いと聞いたのでそれもやってみましたが、分厚い本自体が波打ってしまって

本が駄目になりましたし、アクリルで挟んでもいつまでたっても乾きません。

上手くいってる人ってどうやってるんでしょう?...謎だわ。

・ズボンプレッサーを使う

これはほとんど上手く平面近くになります。

ドライマウントプレス機は高いから手が出ないという場合はズボンプレッサーで試してみてください。

プレス後の処理はドライマウントプレス機と同様に時間を掛けて冷やしながらプレス状態にします。(下記4の作業が必要です)

・ドライマウントプレス機を使う

金額的に高いですがバライタ紙を頻繁に使うのであれば買っておいて損はありません。綺麗に平面になります。

【ドライマウントプレス機でのフラットニング作業】

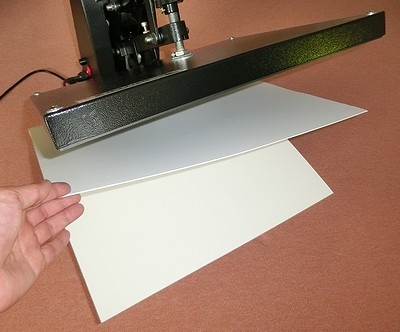

私が持っているドライマウントプレス機です。子供の頃に50円玉握り締めてイカ焼きを買いに行ったときのイカ焼き機に形や大きさも含めてそっくりです。

(大阪でイカ焼きっていうのは「イカの姿焼き」ではなくて、イカの切り身を小麦粉や卵を混ぜて両面鉄板の機械で圧縮して焼くジャンクフードなんです)

っでドライマウントプレス機ですが、本当はSEAL製のが欲しかったのですが私には高価すぎたのでこれを買いましたが、

フラットニング作業もドライマウント裏打ちにも充分使えて重宝しています。あまりにも重く机上では心もとないので、台車の上に乗せて床で作業しています。

ではこれからフラットニング作業の手順を記していきます。(あくまで私のやり方ですが...)

ここの作業での用品は以下のとおりです。

・ドライマウントプレス機

・マットボード(※)2枚

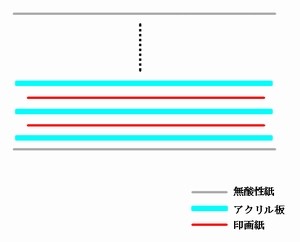

・無酸性紙(プレス時とクーリング時に必要なら)

・アクリル板(印画紙枚数+1枚必要で2mm厚以上のが良い)

・重し(何でも良い)

・白手袋や静電防止ブラシ

1。ドライマウントプレス機のスイッチを入れて指定温度まで上げる

私は摂氏100℃で行いますのでその温度に上がるまで待ちます。

2。空状態でプレスする

マットボード2枚に含まれている湿気を抜くために、マットボードのみ置いて1分間プレスします。

無酸性紙(ピュアガードなど)も使うのなら一緒にプレスして湿気を抜きます。

3。印画紙をプレスする

印画紙上の埃を払い、マットボードに挟んで1分間プレスします。

本来は印画紙上に無酸性紙(ピュアガードなど)を載せてからマットボードに挟む場合が多いと思いますが、

私は直接マットボードに挟みプレスします。

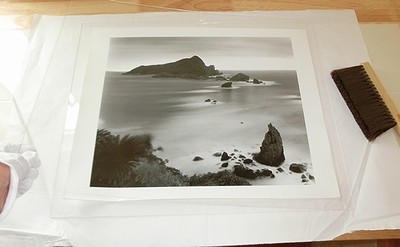

4。印画紙を取り出しアクリル板で挟む

アクリル板の埃を払い、まだ温かい状態でアクリル板(2mm厚以上が良い)に印画紙を挟み込んでいきます。

私は図解のように、無酸性紙の上にアクリル板と印画紙をサンドイッチ状態にします。

(本来はクーリングウェイトというものを使うようなのですが...実物を見たことがありません)

5。3と4を繰り返す

全ての印画紙での処理が終わるまで3と4を繰り返します。

たとえば10枚の印画紙があるということは、アクリル板は計11枚必要になるわけです。

6。重しを載せる

全てサンドイッチされた印画紙とアクリル板の上に無酸性紙を置いて、重しとなるものをを載せて2日ぐらいそのままの状態で置きます。

別に1日でもいいですが、単に気分的なもので2日置いてます。

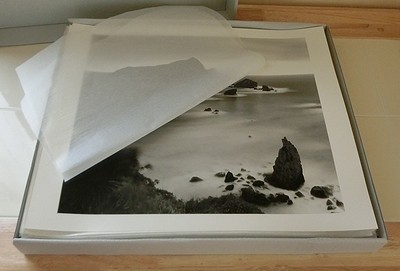

7。印画紙を取出してストレッジボックスなどに保存します

印画紙に【埃・ゴミ・キズ】が写ってるようであれば、スポッティングの作業もしましょうね。

私は、印画紙の保存はいわゆるストレッジボックスという無酸性紙ダンボールでできた箱に収納するようにしています。

また、印画紙間では無酸性紙(ピュアガードなど)を挟んで収納するようにしています。

※人によってプレスする温度やプレス後の処理などは様々な方法で行われているかと思われます。

これら手順はあくまで私の1例ですので、自分にとっての最適な方法を構築くださいませ。

※マットボード

額装時に使用する厚紙です。様々な色や大きさや厚さなどの種類があります。

大きさはこちらの印画紙ページを参照ください。厚さは、mm単位あるいはplyという単位で表されていて、

ply単位なら2ply(0.7mm)や4ply(1.5mm)の厚さのものが良く使われています。

マットボードの中でも、ミュージアムボードと呼ばれる100%コットン製でできたマットボードは汚染が少なくて長期保存に最適です。

少し高いのですが余裕があれば額装時も含めてミュージアムボードを検討されても良いかと思います。

マッティングページにはもう少し詳しく記述していますので参照くださいませ。