フィルムカメラからプリント処理までの便利なガラクタ箱

♪ The Way It Is (by Bruce Hornsby & The Range)

--- 不器用だからこそ工夫をしてみよう

ここでは本編で記述するような内容ではない、少し便利だと思うものや工作物などを順不同で、ただ単に書き連ねているページです。

今後項目が増えるかどうかは本人にもわかりません。

項目。

・バキューム台座の工作

・スマートフォンの露出計

・カラープリント用テストスケールの工作

・カラープリント用カラーチャートの工作

・LPLイーゼルマスクの工夫

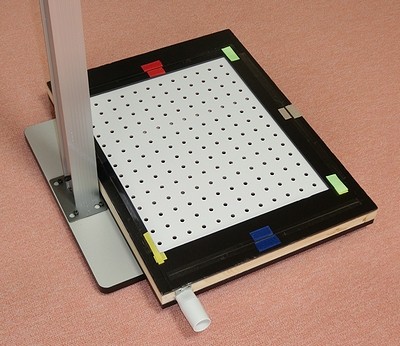

【バキューム台座の工作】

そもそものきっかけは、自分でプリントした印画紙をデジタル化しておこうと思ったのです。

小さな印画紙サイズであれば、A3ノビサイズのスキャナで読み込めば事足りるのですが、半切や小全紙サイズともなると

印画紙をそのままスキャンできるスキャナは業務用しかなく、手が出るような金額では売ってなかったのです。

それではと、コピースタンドにプリントした印画紙を置いてデジカメで撮ろうと思ったのですが、印画紙って下図のように反ってるんですよね。

印画紙余白部に重りを置いても中央部が膨らんじゃったりして...

ガラスを上に置いてもみましたが、撮られた画像を見るとどうもボンヤリしてるんですね。「見えないガラス」というのもある

のですが、これも業務用スキャナと同じで手が出るような金額じゃないんです。

そこで、暗室用品でバキュームイーゼルという吸引式のイーゼルがありますので、それと似たようなものを作れば良いんじゃないかと思って

ちょっと工作してみました。(吸引に使用するのは家庭用掃除機で行います)

工作途中の画像がありませんが、簡単ですので下記の用品と道具で図解を使って説明します。

・カラー棚板[1]

大きさは600x450x16mmの黒色板をそのまま使用します。

・角材[1]

24x24mm角の角材を計3メートルぐらい必要です。

・有孔ボード[1]

カラー棚板と同じサイズのがありましたのでそれを使用しました。

・掃除機用スキマ用ノズル[2]

掃除機を取り付けるスキマ用ノズルです。スキマ用でないと角材より高くなってしまうのでスキマ用を使用しました。

・スチレンボード黒[1]

印画紙の固定枠用に有孔ボード上に貼り付けています。

・木工ボンド[1]

釘を使っていませんので有名メーカーの木工用ボンドをご使用ください。

・小型万力[2]

木工用ボンドを付けた後に固定させるために使用しました。

・のこぎり[2]

角材を切るのに使用しました。

・グルーガン[2]

掃除機用スキマ用ノズルと角材との隙間を埋めるために使用しました。パテなどでも良いと思う。

[2]は百円均一ショップで販売されてますし[1]はホームセンターで販売されてます。

作成手順は以下の通りです。

1。角材を切ります

その際に外枠の1辺だけ、掃除機用スキマ用ノズルが入るほど短く切ってください。また内部も短めに切った角材を数本作ってください。

くれぐれも内部の補強の角材は空気が通るように短めにしてくださいね。

2。カラー棚板と角材を接着する

角材に木工用ボンドをつけてカラー棚板に接着し、小型万力で圧縮して強力に接着します。完全に乾くまで小型万力を外さないでください。

3。掃除機用スキマ用ノズルをグルーガンで接着する

スキマ用ノズルと角材の間には隙間がありますから、それをグルーガンで埋めるようにして固定します。

4。3までで出来たものと有孔ボードを接着する

2の要領と同じく、角材に木工用ボンドをつけて有孔ボードを接着します。同様に小型万力で圧縮して強力に接着するわけです。

5。スチレンボード黒を有孔ボードに接着する

印画紙サイズより大きな部分にスチレンボードの外枠を作って有孔ボードに接着します。

これはプリントした印画紙を設置する際に、外枠の目安のためと印画紙に掛からない有孔ボードの穴を埋めて空気が抜け無いようにするためです。

私は半切サイズと小全紙サイズを使いますので、マジックテープで切り替えられるようにしています。

6。完成です

掃除機をノズルに繋げて使うわけですが、使ってみての感想はさすが掃除機というか...綺麗に印画紙を平面に吸着してくれます。

欠点は掃除機の音がうるさい事ですね。総費用は数千円程度で出来ますので財布にやさしいですし、私のような不器用な人間でも行えるぐらいの

工作で完成できますので、もしご興味がありましたらバキューム台座を作ってみてください。

【スマートフォンの露出計】

露出計の無い機械式カメラ好きでスマートフォンを使ってられるのであれば知っていることでしょうが、

万が一ご存知でない場合に書いております。

スマートフォンに露出計のアプリがあり、これはスマートフォンのカメラ機能を使って露出を表示できるようになっています。

私が入れているのは入射光・反射光兼用の露出計アプリですが、ちょっと数値がシビアに変化することを除いてはそこそこ使えるん

じゃないかと思います。(いつも単体露出計を持ってるのであえて使うこともないのですが...)

機械式カメラを買ったはいいけど単体露出計を持っていないときはこれらアプリを使用されるのも一考かと思いますよ。少なくとも

勘露出よりは正確だと思いますので...

ただ余裕があればアプリではなく単体露出計を持っていて欲しいです。単体露出計は電池が必要なものでも数年に1回程度の交換

ですので安心ですよ。

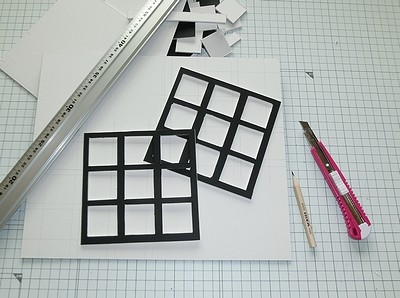

【カラープリント用テストスケールの工作】

カラープリント用テストスケールの存在を知って今年(2016)の夏から使い始め

ました。ただ、好みの色合いの方向性を大まかに把握できる利点はあるのですが、いかんせん刻み値が10,20,30と大きいため微妙な色合いを把握する

にはもう少し刻み幅の狭いものが必要かと思ったのです。

そこで自分でも作れそうだったので、刻み値5と10の2セットを作ってみました。

用品と道具

・マットボード

できれば黒色が良いと思う。今回は表面紙黒でマット芯白のものを使用しました。(安かったので...)

・カラープリント用フィルタ(CCフィルタ)

手元に3x3inchのカラープリント用フィルタがありましたので、この中のC5-M5-Y5とC10-M10-Y10の計6枚を使用します。

・道具

カッターや定規や接着剤を使っています。今回のマットボードは表面紙が黒色でマット芯が白色ですので、切口を黒くするために

マジックインキも使用しました。

作成手順

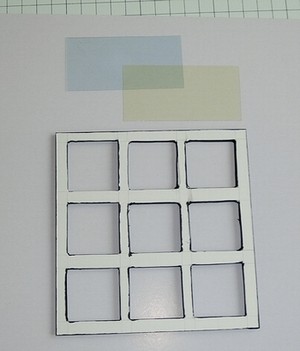

1。マットボードを切る

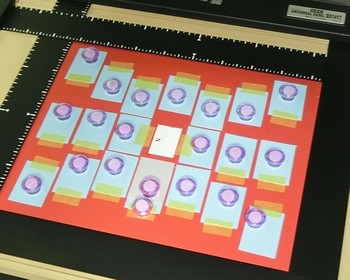

図のような形で2セット分計4枚をカッターと定規で切ります。(図は2枚作ったところ)

またカット面が白色なので、マジックインキで黒く塗りつぶします。

2。フィルタを半分に切る

3x3inchのフィルタを1.5x3inchになるように半分に切ります。(C5,M5,Y5がそれぞれ2枚づつになる)

3。フィルタを接着する

枠に接着剤を塗り、半分に切ったフィルタを貼り付けます。

図ではC5,M5,Y5のフィルタを半分に切った6枚を貼り付けたところで、2列目はC5とY5,M5とY5,M5とC5がそれぞれ重なるようにしています。

4。マットボードを貼り合わせて完成です

カットしたもう1つのマットボードに接着剤を塗り、3の上に重ねて接着して完成です。

同様にC10-M10-Y10の組み合わせのものも作ります。

下図では左がC5-M5-Y5で、右がC10-M10-Y10です。

使い方は、こちらの露光処理ページの(カラー露光)をご参照いただければ

いいのですが、ここの自作のカラープリント用テストスケールではNDフィルタのような濃度を濃くすることはしていないため、大きな

プラス補正の露光時間を与える必要はありません。(調整後の露光時間補正は-10%~+10%になりますね)

カラープリントを行う方だけの用品で需要はほとんど無いと思いますが、もしご興味がありましたら作って試してみてくださいませ。

【カラープリント用カラーチャートの工作】

カラープリント作業をしていると、正確な色というよりも自分好みの色に印画紙を焼きたくなるものです。そういう

ときに便利なのが市販のカラーチャート表ですが、どうせなら自分で使っている引伸機に合ったカラーチャートを作ってみようと思い工作

してみました。引伸機のCMY値って各社それぞれ微妙に異なるのと経年劣化とかもありますので、今更なのですが自分の引伸機でのカラー

チャートを作ってみたくなったのです。

また市販のカラーチャートって、正確な色へ変更するためのCMY指示値になっておりますので、そうではなくて自分好みの色へ変更するための

CMY指示値にするようにしてみました。ただ単にプラスマイナスが逆になってるだけなんですけど...

では、六切りサイズ(8x10inch)のカラーチャートを作ってみます。

用品と道具

・厚めのA4用紙

露光の光が透過しないように厚めの紙であるA4サイズのボール紙を100円均一ショップで購入しました。枠窓ベースと扉を作るので1セット

で2枚必要です。

・OHPシート

枠窓にCMY値の数値を露光するために使用しました。出来上がったカラーチャートに直接数値を書くなら必要ありません。

・マットボードとマウントコーナー

できたカラーチャートを窓無しブックマット加工のようにするために、A4サイズのマットボード2枚とマウントコーナーおよびリネン

テープを用意しました。

・道具

カッターや定規やマスキングテープとカッティングマットを使っています。露光時に21個のマグネットも使用しました。

作成手順

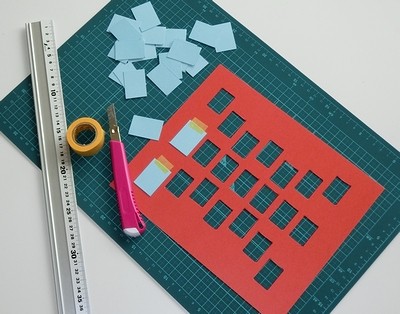

1。用紙を切って枠窓ベースと扉を作る

こちらの図形(PDFファイル)を2枚印刷(1枚は工作時使用で、もう1枚は露光時の参照用

として)して、用紙の上に重ねて窓枠ベースをカットします。全体の大きさは六切りサイズ(8x10inch)にします。

写真ではカラフルな用紙を使ってますが、単に黒色が無かっただけですのでなんら意図はないです。

2。印刷したOHPシートを切り、窓枠の裏にテープで留める

わかりやすいように窓枠裏に白色用紙をあてて写していますが、作業的には印刷した透明のOHPを枠窓ベースに貼り付けるだけです。窓枠分の

21個を小さく切って裏から貼り付けました。これで露光用の道具ができました。

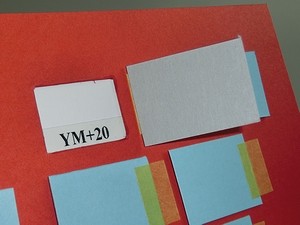

3。引伸機で露光基準を求める

まずは基準となるCMY値を求めるために、素抜けのカラーネガフィルムをネガキャリアに挟んでテスト露光します。(本当はグレイカードを

写したものが良いんだろうけど...)

色の偏りの無い18%グレイカードのような色合いであるCMY値と露光時間を求めた後、そのときのCMY値と露光秒数を書きとめて

おきます。

ちなみに18%グレイカードは、RGBで言うと192:192:192らしいです。(■■■...こんな色になりますね)

ちょっと薄めですがOKとします。

4。本番露光を行う

印画紙の上に2で作ったベースを重ねて、イーゼルマスクにセットします(イーゼルマスクは、7x8.4inchに設定しています)。念のために、

窓21個の上部にマグネットを置きましたが、重りでも良いかと思います。そしてまず、真ん中のNの窓を開けて、3で求めた露光を与えて

窓を閉めます。同様にその他20個の窓を各枠窓に対したCMY値と露光時間の増減を与えて、すべての窓に対して露光を与えます。もちろん

暗室状態で1個の窓ごとに開け閉めしてくださいね。

21回の異なる露光を与えるのでちょっと面倒ですけど...

グレイカードって意外と濃いので、1段マイナス補正したものも追加で行いました。

5。現像処理等をして乾燥して裁断します

通常の現像処理と水洗処理をして乾燥させます。

A4サイズに挟むには少し大きいので、周りを少しカットします。ここでは、7x8.4inchサイズに裁断しました。

6。印画紙を窓無しブックマット加工する

整理保存のために窓なしブックマット加工にして完成です。

これでカラープリント作業で自分好みの色へ変えたいときに、より直感的になって役立つことになりそうです。以前から作らなくちゃ

いけないなぁっと思っていたことで、本当に今更なんですけど...

自家カラープリントを行う希少な方に...ぜひとも作ってご活用くださいませ。

【LPLイーゼルマスクの工夫】

限定的な工夫であることを最初にお断りしておきます。

私はカラー印画紙では半切(14x17inch)サイズの印画紙を使っています。なぜそのサイズかというとただ単に入手しやすかったから

なんですが、半切サイズってあまり一般的では無いんですよね。本当は小全紙(16x20inch)サイズの方が都合が良いのですが、フジの

PRO-Gではそのサイズが用意されていないので、1サイズ小さな半切を使用しているという訳なんです。

っで以前は焼く時に大全紙サイズのイーゼルマスクを使っていたのですが、ふとテストプリントで使用している有名なLPL4枚羽根の

イーゼルマスクを見ると「LPL UNIVERSAL EASEL DX1417」と書いていて、半切サイズまで使えることがわかったんです。てっきり

大四切(11x14inch)サイズまでかと思っていた...

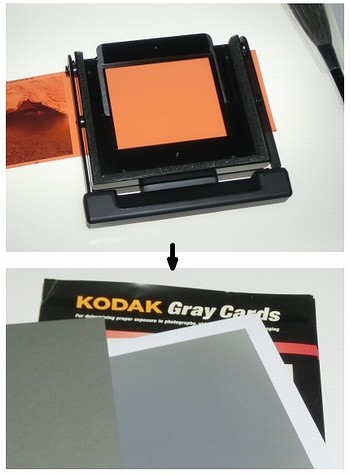

っでこのイーゼルマスクで本番プリントしようかと思ったのですが、もともと小全紙で焼きたかったためにイーゼルマスクで押さえる

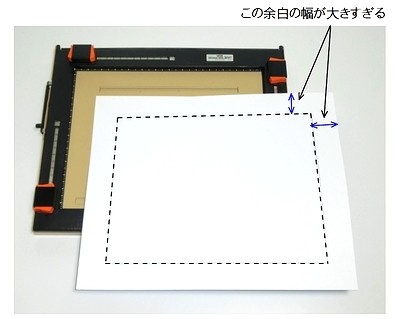

部分の余白の幅が下図のように大きいのが気になったのです。

イーゼルマスクとしては普通の幅なんですけど、なるべく余白部は小さくして焼きたかったので、そのあたりを

少し工夫してみたのが今回の工作です。内容的にはこのイーゼルマスクの土台部分だけを使用して、マットボードを切ったものをマスク

として使用するというものです。ただそれでは押さえる力が足らないので、磁石をこのマットボードに埋め込んで押さえる力としています。

このイーゼルマスクは他の物と違って半切サイズの外枠に仕切りがあるからできる工作で、他のイーゼルマスクであれば位置止めができる

ような工夫も必要かと思います。

作ったのはかなり昔で工作途中の画像がありませんが、簡単ですので下記の用品と道具を使った工作を説明します。

※マットボードとマットカッターに関しては、マッティングのページをご参照ください

・LPL14x17inchのイーゼルマスク

暗室やっている人には誰もが知っているイーゼルマスクです。

今じゃちょっと高くなっちゃいましたけど...

・黒のマットボード

半切サイズの物を1枚用意します。

・黒のボール紙

マットボードの持ち手を作るのに使用します。

・小さな磁石

100円均一ショップにある小さな磁石を4つ使いました(下図参照)。

大きすぎると磁力が強過ぎて使いにくいかも。

・マットカッター

45度の角度で切るために使用します。

・マジックテープのバンド

イーゼルマスクの羽根の部分を引伸機に固定するために使用します。

・黒のマジックインキ

・接着のためのテープあるいは接着剤

・ハサミあるいはカッター

作成手順は以下の通りです。

1。好みのサイズでマットボードの窓枠を開ける

マットカッターを使用してマットボードの窓枠を開けます。黒のマットボードを使用しますが、カット面が黒色ではないときにはマジック

インキを使ってカット面を黒く塗りつぶします。

2。磁石を固定する

磁石をマットボードに接着するわけですが、そのまま接着しても磁力で剥がれてしまいますので、ボール紙を小さく切ったもので磁石を

包み込むようにしてから、しっかりとマットボードに接着します。これを隅近くに4つ接着します。

3。ボール紙から持ち手を作り接着する

ボール紙を長さ14inchで切って、2つに折って磁石の箇所は切り取ります。それをマットボードに接着します。これを両サイドに対して

行います。

4。完成です

使用時にはイーゼルマスクの羽根の部分が邪魔になりますので、下図のように引伸機にマジックテープのバンドで支柱に固定するように

します。

使ってみるとLPLのイーゼルマスクは半切サイズに外枠があるので、印画紙と作成したこの道具を置くだけで

位置合わせとかほとんど要らなくてすごく楽です。カラーRC紙で使用しますので、今回のような磁石で軽く押さえることで平面状態は

保てるようになっています。試したことは無いですが、バライタ紙ですと少し磁力が弱いかもしれません。

この工作はガラクタ箱のページに相応しい、そのままでは全く需要の無い工作です。ただ、イーゼルマスクの羽根で印画紙を押さえると

いう方法ではなくて、マットボードと磁石があれば羽根の代わりにもなり操作性も良いということで記述しました。

あまり参考にはならないと思いますけど...

(ちなみに今所有しているイーゼルマスクはすべて真っ黒に塗装していて、それに関してはDiary

(2019.02.11)に記述しております。)